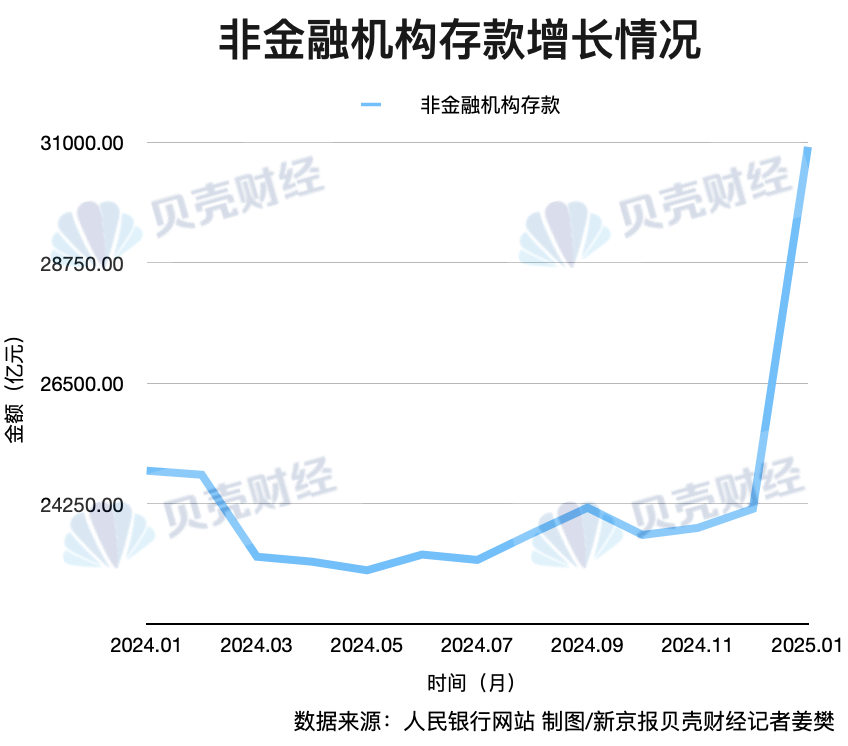

2月17日,央行官网披露了今年1月份货币当局资产负债表。其中,1月非金融机构存款达到30909.63亿元,首次突破3万亿元大关,比去年末大幅增长了6758亿元。

这项数据,主要是支付机构交存央行的客户备付金存款。有业内人士认为,1月份非银支付机构客户备付金之所以会出现大额上涨,与春节消费高峰关系较大。未来,这项数据出现会因季节性变化,特别是在购物节和重要节假日。

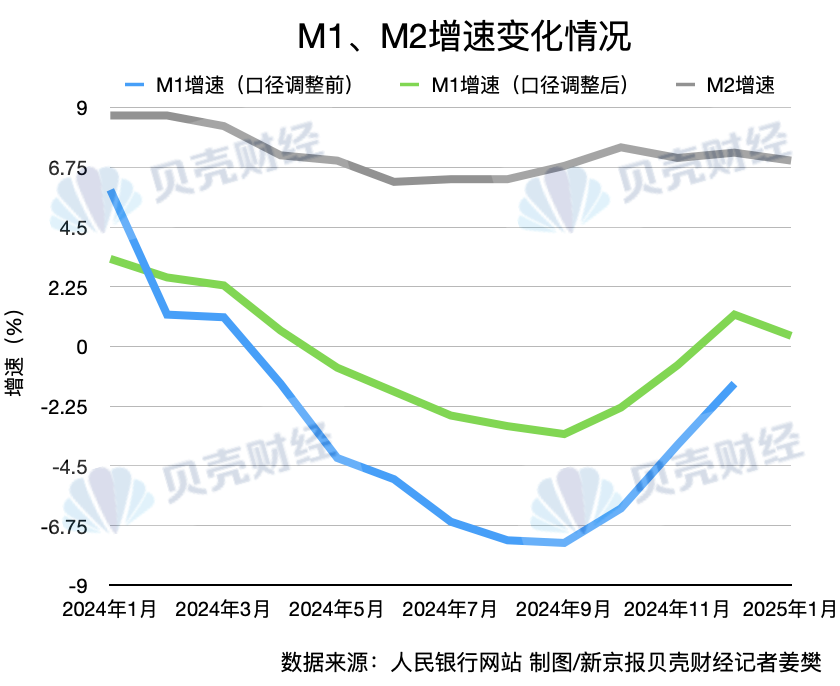

自1月份起,非银支付机构客户备付金与个人活期存款也被首次纳入了狭义货币(M1)当中。根据央行披露的数据,今年1月份,M1的增速为0.4%,是去年4月份以来首次正增长。

首破3万亿元大关 支付行业交易规模维持高位增长

非银支付机构客户备付金,是指非银行支付机构为办理客户委托的支付业务而实际收到的预收待付货币资金。例如微信钱包、支付宝中的个人资金,都在非银支付机构客户备付金的范畴内。

自2017年开始,非银支付机构客户备付金集中存管稳步实施,并逐步提高交存比例。从2019年1月14日开始,支付机构备付金实现100%交存。该备付金集中存管的原因在于监管为了降低支付机构挪用备付金的风险,增强了整个支付体系乃至金融体系的稳定性。

事实上,非银支付机构客户备付金在去年有升有降,但基本保持相对平稳势头。

对于1月份支付机构客户备付金突破3万亿元大关,博通咨询金融行业资深分析师王蓬博表示,1月份短期增长的原因可能是由于临近春节消费高峰,消费者集中采购年货、支付节日相关费用等,大量资金通过支付机构进行结算。此外,投资者喜欢在春节前买入理财,同时企业奖金和工资发放、年度资金结算活跃等原因也可能造成1月份备付金大涨。

这也与春节假期的支付“开门红”的数据相吻合。中国人民银行数据显示,2025年除夕当天(2025年1月28日),银联、网联共处理支付交易40.54亿笔,较去年除夕(2024年2月9日)增长25.74%。其中,2025年除夕夜,网联清算公司处理的跨机构网络交易支付在零点前后达到了峰值,最高并发量为每秒11万笔,创历史新高。

非银支付机构客户备付金被纳入M1

自1月起,非银支付机构客户备付金与个人活期存款正式纳入M1的统计范畴。根据央行数据,1月份M1余额112.45万亿元。按此计算,非银支付机构客户备付金一项的占比约为2.75%。

值得注意的是,M1增速回正至0.4%,这是自去年4月份以来M1增速首次实现正增长。不过,按照新修订的M1统计口径进行回溯,去年末M1增速已达到了1.2%,这意味着1月M1增速环比有所下降。同时,1月M1新增1.57万亿,可比口径下同比少增0.45万亿。

光大证券金融行业首席分析师王一峰表示,1月M1口径修订落地,个人活期、非银支付机构备付金将纳入统计,让春节效应下对公-零售“跷跷板”效应对M1影响消退,数据波动性下降。春节错位影响下,今年1月M1在高基数下增速有所回落。

事实上,非银支付机构客户备付金的增加代表了我国移动支付的发展趋势,这对于我国货币结构的影响深远。

国家金融与发展实验室副主任彭兴韵发文指出,随着银行卡与移动支付的兴起,经济交易中的现金需求大幅下降。这一变化,直接降低了流通中现金(M0)与宏观经济表现之间的相关性。在非现金支付的时代,流通中的现金与通胀(预期)、收入都没有直接而显著的正相关关系了。进而,M0在货币政策操作中的地位和作用也大幅下降了。

央行指出,非银行支付机构客户备付金可以直接用于支付或交易,具有较强的流动性,应被纳入M1。从国际上看,主要经济体M1统计口径大都包含个人活期性质的存款及其他高流动性的支付工具。而此前,这项数据被归在了广义货币(M2)中。

招联首席研究员董希淼认为,总体而言,此次调整符合金融创新和移动支付方式的发展趋势,有助于更好地适应现代支付体系演化与进步,更全面准确地反映当前货币金融环境下货币流动性变化。

此外,财通证券在研报中指出,将居民活期存款和非银支付机构客户备付金纳入M1统计,调整后 M1同比增速降幅将有望收窄,M1对企业活期存款变化的敏感度下降。长期来看,我国未来可能会将现金管理类理财、期限2年内的银行债券等纳入M2统计。

新京报贝壳财经记者 姜樊 编辑 陈莉 校对 柳宝庆