光伏组件企业专利战正酣之时,硅料环节的技术之争同样再掀波澜。棒状硅领袖企业通威股份计划新增1万吨/年的“粒状硅”中试线。

通威股份方面2月21日向贝壳财经记者表示,该粒状硅项目为配套增强棒状硅竞争优势的研发项目,核心工艺、关键参数及品质管控体系已形成独立技术路径,与行业其他技术方案存在实质差异。

通威股份主导的棒状硅与协鑫科技主导的颗粒硅是目前硅料环节的两大阵营。企业对于不同路线的选择备受关注。

去年12月,通威股份旗下硅料企业曾被传招聘颗粒硅方面工艺技术员。通威股份证券部工作人员其时向贝壳财经记者表示,该招聘信息为不实信息,公司没有进行颗粒硅的生产,目前所生产的硅料均采用西门子法。

不过在技术路线纷争的背后,成本或将是最具分量的考核因素。

技改新增粒状硅中试线,此前曾传招聘颗粒硅技术员

就近日引起市场关注的新增粒状硅产能事项,通威股份方面2月21日向贝壳财经记者表示,该粒状硅项目为配套增强棒状硅竞争优势的研发项目,核心工艺、关键参数及品质管控体系已形成独立技术路径,与行业其他技术方案存在实质差异。

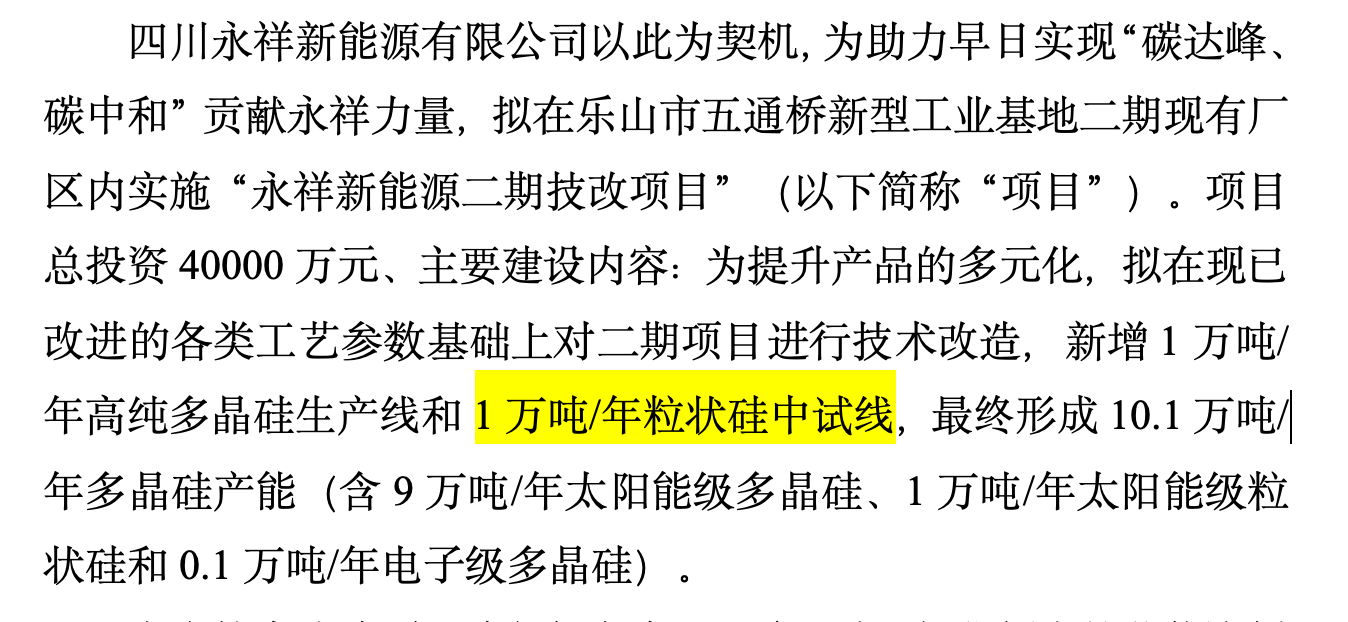

通威股份1月下旬通过官网发布的四川永祥新能源有限公司永祥新能源二期技改项目环境影响报告书征求意见稿公示相关文件显示,该项目总投资4亿元,主要建设内容为对二期项目进行技术改造,新增1万吨/年高纯多晶硅生产线和1万吨/年粒状硅中试线,最终形成10.1万吨/年多晶硅产能(含9万吨/年太阳能级多晶硅、1万吨/年太阳能级粒状硅和0.1万吨/年电子级多晶硅)。

出处/四川永祥新能源有限公司二期技改项目环境影响报告书(征求意见稿)

上述文件中提出的“粒状硅”说法,与硅料环节另一由协鑫科技(3800.HK)主导的硅料技术颗粒硅较为相似,因此引发市场对于通威股份技术“转向”的猜测。

通威股份方面提供给贝壳财经记者的回复中着重提出,其粒状硅技术与“行业其他技术方案”不同,并称出于知识产权保护及商业机密考虑,具体信息暂不对外披露。

通威股份此次技术选择上的改变并非空穴来风。

去年12月,一张工艺技术员的招聘图片在网络上流传,该图片显示,进行招聘的公司为大连瑞来企业顾问管理有限公司,招聘职位的描述包括“颗粒硅车间项目节点推进,产线与产品处理产线试车、DCS开停车运行与维护”等,工作地点为四川永祥多晶硅有限公司,后者即通威旗下主要的多晶硅生产基地之一。

通威股份证券部工作人员其时回复贝壳财经记者称,该招聘信息为不实信息,公司没有招聘相关技术员,也没有进行颗粒硅的生产。目前公司所生产的硅料均采用西门子法。

成本或成技术路线选择的最终考量

颗粒硅是多晶硅产品的形态之一,采用的生产工艺为硅烷流化床法,多晶硅另一目前更主流的产品形态为采用三氯氢硅西门子法制造的棒状硅。中国光伏行业协会发布的《中国光伏产业发展路线图(2023年-2024年)》显示,随着2023年硅烷法颗粒硅产能和产量的增加,颗粒硅市场占比有所上涨,达到17.3%,棒状硅占82.7%。

协鑫科技在2022年年报中宣布将有序退出高生产成本的西门子棒状硅生产领域,把有限的产能转移至颗粒硅。自此硅料领域形成两大阵营分庭抗礼。

通威股份也曾先后发声为其西门子法技术“站台”。早在2021年3月,在协鑫宣布扩建颗粒硅产能的背景下,通威股份一度遭遇资金出逃,股价大幅下跌。通威股份随后发布公告,公司对硅料生产的技术路线一直高度重视(包括颗粒硅技术),在投建产能时经过充分调研和论证,公司认为改良西门子法是已经经过长期运营,市场成熟和稳定的工艺路线,其具备产品品质稳定、生产效率高、装置稳定性高、运行安全性高等特点,能够兼顾产品品质和生产成本的保障。

2024年2月,通威股份在投资者互动平台上表示,公司立足改良西门子法自主探索的、用于高纯晶硅生产的“永祥法”已迭代至第八代工艺水平。

2024年5月,通威股份公告称与隆基绿能(601012.SH)签署高纯晶硅产品销售合同,约定2024年至2026年期间,买方合计采购卖方不少于86.24万吨高纯晶硅产品。

而在技术路线纷争的背后,成本或将是最具分量的考核因素。

协鑫科技1月下旬发布的颗粒硅业务最新进展相关公告显示,2024年四季度,公司颗粒硅产量7.09万吨,销量7.46万吨,含研发费用现金成本28.17元/公斤,较三季度的33.18元/公斤再次大幅降低15%。

贝壳财经记者暂未找到通威股份公开的成本数据。不过可作为参考的是,另一棒状硅企业大全能源财报曾披露,公司三季度多晶硅单位现金成本38.93元/公斤。

新京报贝壳财经记者 朱玥怡

编辑 岳彩周

校对 付春愔