新京报贝壳财经讯(记者韦英姿)3月27日至31日,2025中关村论坛年会在京举行。期间,北京航空航天大学机器人研究所名誉所长、中关村智友研究院院长王田苗接受新京报贝壳财经等媒体采访时表示,人形机器人与大模型、电机系统的融合进程正在突破预期,其从本体核心部件、感知传感系统到控制芯片等节点,将有望推动整个供应链重构。

同时,他将人形机器人理解为“新物种”,希望大家可以从时间及辨证的角度看待人形机器人的未来应用。“未来10年,它会走入工业、特种、危险环境实现‘机器换人’,经过验证后将有望进入家庭,满足看护老人、服务人类等各类需求。”

北京航空航天大学机器人研究所名誉所长、中关村智友研究院院长王田苗。受访者供图

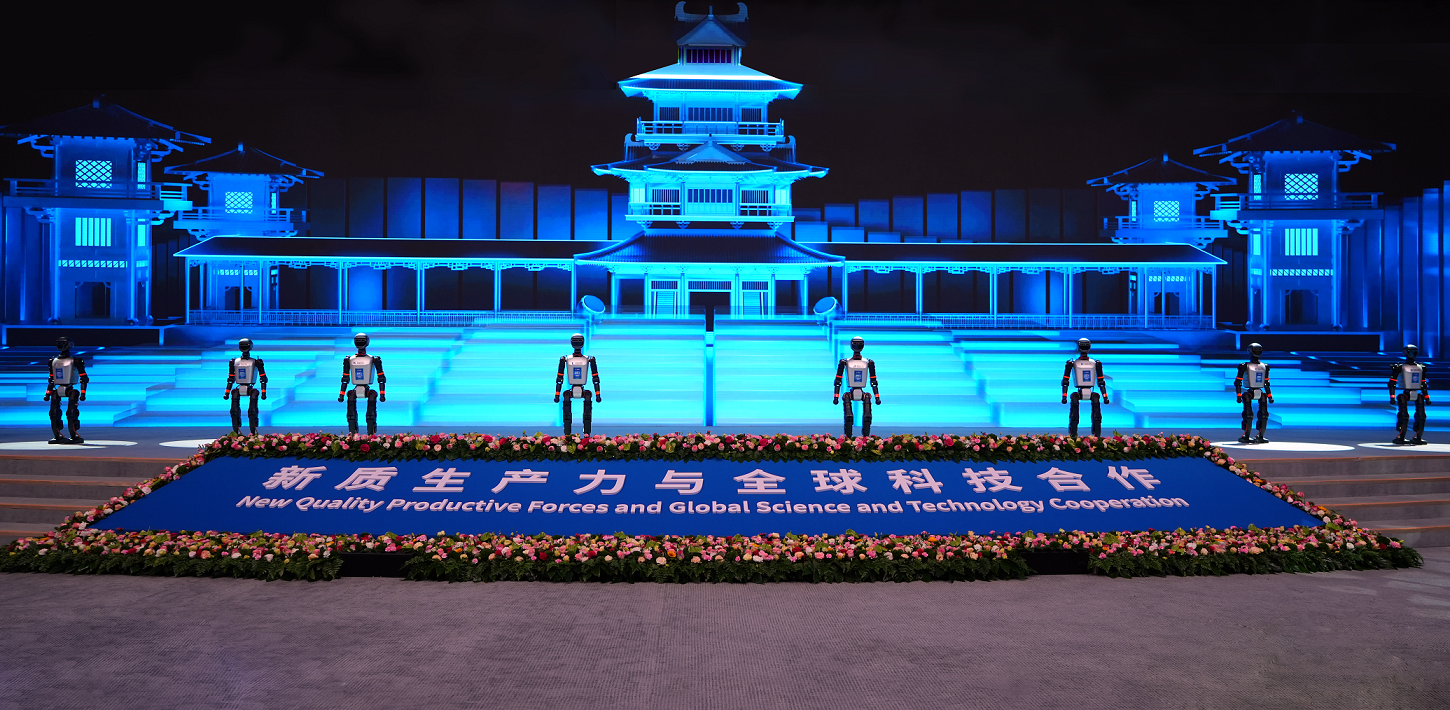

今年的中关村论坛会场上,各家机器人同台竞技。除了倒咖啡、写春联、弹钢琴、招手“揽客”等常见动作外,有的还随着音乐“舞动”,人形机器人甚至登上舞台表演太极秀,延续了一把春晚的热度。

王田苗认为,学术界、产研机构以及资本市场对于“人形的未来”乐观程度有所不同。他表示,未来10年,在整个“人工智能+机器人”的多形态应用占比中,人形可能只占10%,叠加发展较快的特殊领域应用,人形的应用占比可能达到20%。剩下的则是由臂式、轮式、履带式、复合式、无人系统等其他机器人形态构成。

“比如在生产环节,现有的自动化装备加人工智能算法就能解决70%的任务需求,另外20%的任务可能由人形机器人代替,还有10%的任务可能一直需要人。”王田苗判断道。

他认为,目前具身智能产业还存在诸多不确定性,比如尚未形成统一的技术体系与供应链标准等。要解决这些问题,需借助工业、商务、消费等领域的产业需求,将具身智能聚焦于高价值领域,培育出创新链主。之后,由链主带动形成供应链,再依托供应链推动相关标准的制订。

具身智能链主企业可能出自哪些产业门类?王田苗认为可能性较大的是大模型、智能体代理和具身载体。但他同样认为,传感器、减速器、电机等核心部件,甚至底层的软件控制工具等也有可能孕育出链主企业。

王田苗从学者角度判断,模型相对容易标准化、规模化。“实现人机交互的大脑容易统一,可能也会集中出现若干个具体作业和劳动操作的垂类模型,例如抛光打磨、制造生产线的分拣、巡检等垂类模型。”

但当落到具身智能载体上时,情况却变得多样化,出现了臂、轮、人形等构型之争。“在这些硬件层面,分类进行相对标准化的过程是可能实现的,例如机械臂主要强调几个自由度,轮式则主要强调几个轮子。”他还表示,无论是软件还是硬件的迭代,很大程度上都需要依靠应用场景反哺验证。

编辑 寇德娜

校对 王心